江戸時代の美意識を考察ーお歯黒と引眉は本当に美しかったのか?

こんにちは。臨床化粧療法士®のYOKOです。

現在放映されているNHK大河ドラマ『べらぼう』では、小芝風花さん演じる花魁や、水野美紀さん、安達祐実さん演じる女将さんが登場します。

彼女たちの華やかな着物姿や所作の美しさに目を奪われる一方、女将さんを演じる水野美紀さんや安達祐実さんには眉がなく、少し不気味に感じるのは私だけでしょうか。

現代では「眉がない顔」に違和感を覚えがちですが、江戸時代の既婚女性にとって引眉(ひきまゆ)つまり眉を剃り、額の上に細く描く習慣は当たり前のしるしでした。

また、お歯黒(おはぐろ)も施され、これが結婚の証や貞節、品格の象徴として受け入れられていました。

しかし、当時の男性たちは本当に、引眉とお歯黒を施した奥さんを「美しい」と感じていたのでしょうか?

さらに、40代、50代といった年齢層の妾や独身女性の場合はどうしていたんだろうという疑問がわきました。

独身や妾の立場でも立場や年齢によってはお歯黒や引眉を行っていた例もあったのではないか、とも考えられます。

今回は、お歯黒と引眉の意味や背景、そしてその美意識について、文化としての美しさと本能的な美しさの違いを踏まえながら考察してみたいと思います。

お歯黒とは?なぜ黒い歯が必要だったのか?

江戸時代の既婚女性は、お歯黒をするのが一般的でした。では、なぜ白い歯ではなく、黒い歯が美しいとされたのでしょうか?

①結婚の証としての意味

お歯黒は、「結婚しましたよ!」という証として、未婚の女性と区別するための重要な儀式でした。

夫に対する忠誠心や家の品格を示すため、武家社会を中心に広まっていきました。

②虫歯予防の効果

意外なことに、鉄と酢を使って歯を黒く染めるこの方法は、歯を保護し虫歯を防ぐ効果も持っていました。

当時の衛生状態を考えると、実用的な側面もあったのです。

③品格と美しさの象徴

当時は、白い歯よりも黒い歯のほうが「落ち着きがあり上品」とされ、既婚女性の品格を強調する手段として重要視されました。

引眉(ひきまゆ)とは?眉を剃る理由

引眉とは、眉を剃り落とし、額の上に細く描くという習慣です。

平安時代から続くこの伝統は、江戸時代において既婚女性のしるしとして確立されました。

①既婚女性のしるし

眉を剃ることで「私は既に大人の女性になりました」という証明となり、未婚の娘とは一線を画す役割を果たしました。

②色気を抑える役割

眉は感情や個性を表現する大切なパーツであり、これを剃ることで感情を抑え、貞淑な女性像を作り出す狙いがありました。

③武家社会の伝統と影響

武士の妻としての品格を保つため、引眉は重要な伝統とされ、特に武家の中で強く支持されました。

本当に美しかったのか?当時の人々の美意識

お歯黒と引眉は、文化的には既婚女性の貞節や品格を象徴するものでした。

しかし、現代の視点で見ると、当時の美の基準は必ずしも一般的な「若さ」や「色気」とは一致していなかったようです。

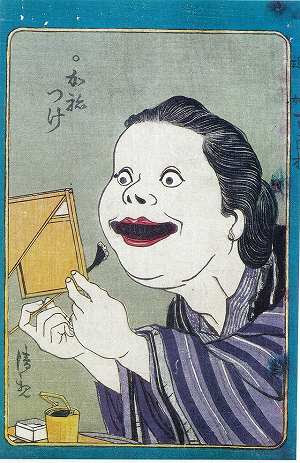

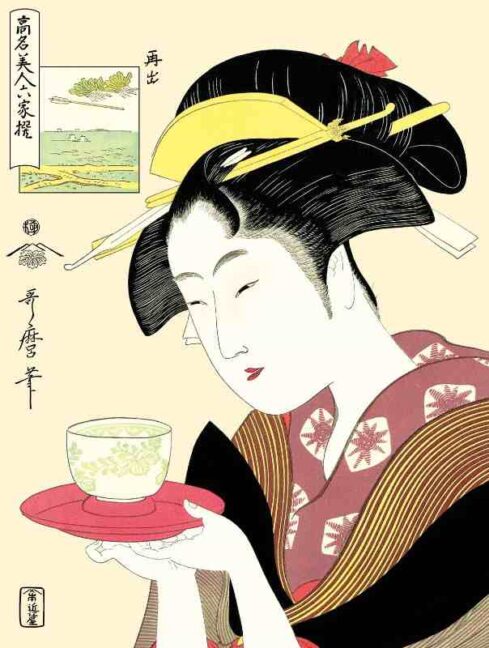

浮世絵では白い歯・自然な眉が描かれていた

江戸時代の浮世絵の美人画では、多くの場合、遊女や町娘が白い歯と自然な眉で描かれています。

これは、当時の人々が本能的に「美しい」と感じるのは、若々しく自然な美しさであったことを示唆しています。

遊女や妾はお歯黒や引眉をしなかった

遊女や妾(愛人)は、若さや色気を強調するため、お歯黒や引眉を行わず、白い歯や自然な眉で美しさをアピールしていました。

この違いは、男性が実際に「美しい」と感じる理想像が、必ずしも既婚女性の象徴と一致していなかったことを物語っています。

40代、50代の妾や独身女性の実情

また、年齢を重ねたお妾や独身女性の中には、必ずしも若さだけを求めず、成熟した美しさを表現するためにお歯黒や引眉を採用する例もあったと考えられます。

これにより、年齢や立場に応じた美の基準が存在し、単に「若い=美しい」だけではない、多様な美意識が形成されていたことがうかがえます。

ヨーロッパにも日本と似た習慣があった…!?

日本のお歯黒・引眉に類似した習慣は、実はヨーロッパにも見られます。

例えば、中世ヨーロッパでは、貴族女性が額を広く見せるために眉を剃る文化があり、結婚するとヴェールや帽子で髪を隠すことで既婚のしるしを示していました。

ただし、歯を黒くする習慣は日本独自のもので、白い歯はむしろ富や健康の象徴とされることが多かったのです。

お歯黒と引眉は文化的な美しさだった

江戸時代のお歯黒と引眉は、単なる美の装飾ではなく、既婚女性の「貞節」「品格」を示す重要な文化的しるしでした。

しかし、現代の視点から見ると、以下の点が浮かび上がります。

・浮世絵や美人画では、遊女や町娘の白い歯と自然な眉が美の理想として描かれている。

・遊女や妾は、若さや色気を重視し、お歯黒や引眉を避けることで自然な美しさを追求していた。

・また、40代、50代のお妾や独身女性の中には、成熟した美しさや品格を表現するために、お歯黒や引眉を採用する例もあったと考えられる。

お歯黒と引眉は、文化としての美しさや貞節、品格を示すためのものであり、一般的な「若さ・色気」の美しさとは必ずしも一致しなかったと考えます。

皆さんは、「文化としての美しさ」と「本能的な美しさ」、どちらをより重視しますか?

私は・・・・「本能的な美しさ」がよいかな・・・。

化粧文化は奥が深いですね。

最後までお読みいただきありがとうございました!

資格講座の申し込み

「臨床化粧療法士®」になる為の資格講座やワークショップを随時開催しています。お化粧のちからで、より多くの方がいきいきと自分らしく活動できる社会を目指します。